福島のニュース

建設業の人手不足が深刻化する中、福島県は地区ごとに複数の建設事業者による協同組合などが県発注の道路や河川などインフラ設備の維持・管理業務を一括して請け負う体制を整備する。当面は2030(令和12)年度までに必要性の高い地域で導入し、将来的には全県に広げる考え。地域内の事業者間の連携を強化することで災害発生時にも迅速な復旧ができる体制を整えるなど、地域を守るための担い手確保につなげる。

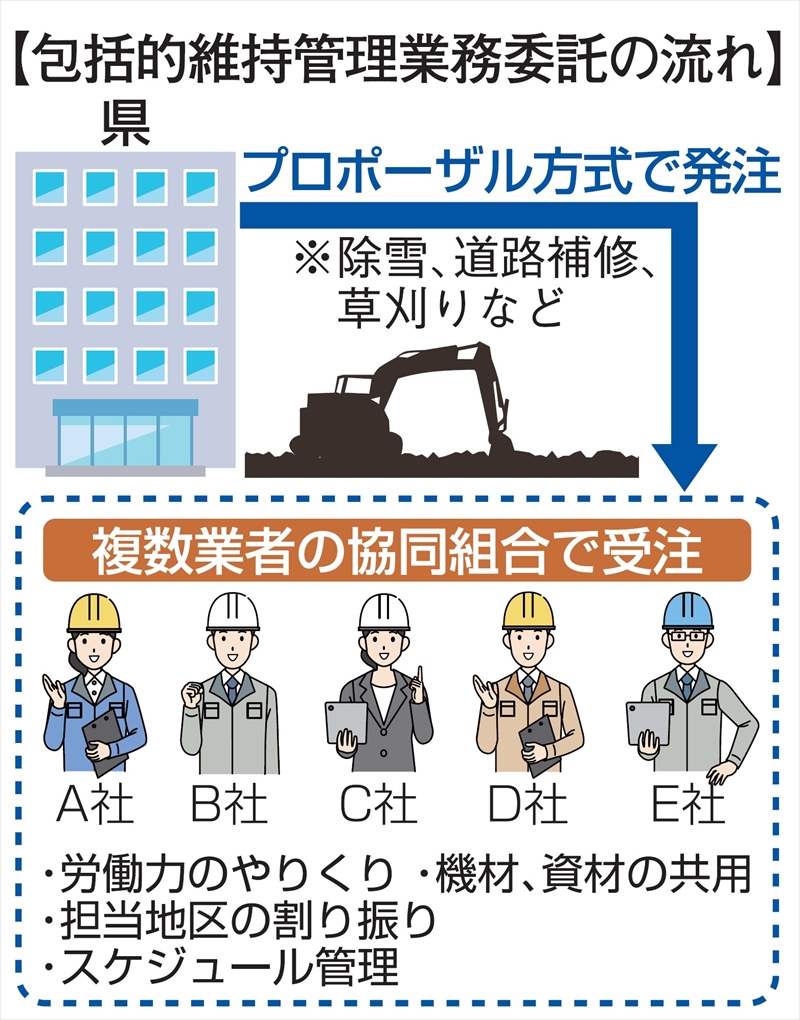

県が導入拡大を目指す「包括的維持管理業務」の仕組みは【図】の通り。現在は奥会津の宮下土木事務所管内をはじめ、県中地区の一部などで既に導入している。道路や河川などの点検や補修、除雪や除草などの複数の業務を地域ごとの建設業者のグループなどが共同で請け負い、手分けして進める。県は各地区の事業者と協議し、協同事業体の設立を後押しする。

維持管理業務は主に単独の業者が担っている。新方式では、複数の事業者が担当地域などを割り振るだけでなく、場合によっては地域で不足する人手や資機材を補完し合う。補修などの作業量が多くなる時季や緊急の除草や樹木の伐採など必要が出た際に効果を発揮する見込みだ。大規模災害発生時にも、グループ内の各事業者が強みを生かし、道路や堤防などの復旧に分担して当たることで迅速な応急措置が可能になる。

導入に当たっては、公平性の担保が重要となることから、県は地元と協議し、適用が必要な分野や事業者の意向確認などを重点的に行う。実際に事業を発注する際も公募方式とし、競争性を確保する方針。

2009(平成21)年から先行導入している宮下土木事務所管内では、事業者の組合が除雪作業を中心に県の発注業務で連携している。人手不足で作業が追い付かないこともあったが、佐久間建設工業(三島町)の佐藤岩男社長は「補完し合えることで仕事の計画が立てやすくなった」と効果を説明。県は先行事例や新方式の概要を周知する説明会を通じ、県内の土木事務所単位となる19地区へ順次拡大する。将来的には組織した共同体が市町村管理の施設の維持・管理も担うことを視野に入れる。

新方式での受注に前向きな動きも既に出ている。伊達綜合建設事業協同組合によると、維持管理業務は年単位で広い地域での作業が必要な場合が多いことから、今後、地元の企業単独での受注が困難なケースが増えるとみられる。同組合理事長を務める大沼林産工業(伊達市)の大沼貞生社長は「地域の安全・安心を守るためにも、共同受注ができる体制を整えたい」とし、検討を進める考えを示す。

県が対応を急ぐ背景には建設業の担い手不足の深刻化がある。県内の建設業界では高齢化が進んでいる上、就業者は2042年に4割超も減少するとの試算もある。県建設業協会の相沢広志専務理事は「将来的には制度導入が必要になる地域が増えてくる」と連携強化の意義を認める。一方、県に対しては地域ごとに異なる課題、実情を丁寧に踏まえた上で導入を進めるよう求めている。