福島のニュース

太平洋戦争末期の1944(昭和19)年8月、会津地方の会津高田町(現会津美里町)に東京都台東区から男子児童らが集団疎開してきた。親元を離れ、見知らぬ土地で暮らす児童を疎開先の住民が温かく迎え入れた。そのうちの一人、佐竹慶子さん(87)=会津美里町=は当時7歳だった。「柿の実を一緒に食べたことが思い出」と懐かしむ。

父豊三さんと母正子さんが営んでいた「平石屋旅館」は、男子児童と教師、母親代わりの寮母約40人を受け入れた。一人娘だった慶子さんは、東京から来た少し年上の男子との生活に緊張しながらも、一緒に話せる楽しさを感じていた。粗末で少量ではあったが、旅館では毎日3食提供した。おやつやキャンディーを出す日もあった。地元住民も児童を支えた。食糧配給が少なくなる中、「地区の婦人会が協力して、それぞれの家の畑で取れた野菜を旅館に支援してくれた」と振り返る。

疎開した東京都の故浅[あさ]海[うみ]岑[みね]吉[きち]さん(昨年7月に死去)は当時の生活を日記につづった。疎開先に到着した1944年8月17日の夜、学童歓迎の盆踊りが開かれたことや、翌年の7月12日に伊佐須美神社の「御田植祭」に参加したことが書かれている。約1年2カ月続いた集団疎開生活が終わり9月30日に東京・上野駅に降り立った際は「一面焼け野原。会津に戻りたい気持ちでいっぱいだった」と記した。

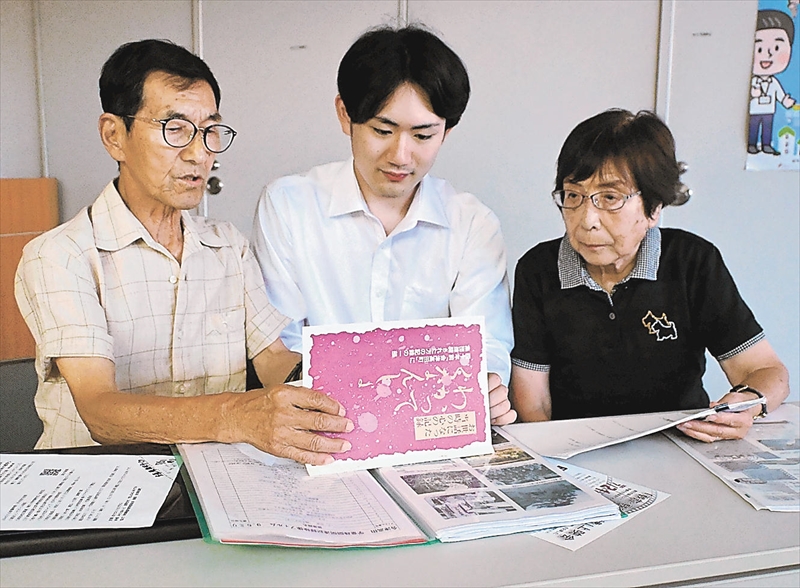

佐竹さんは4年前、戦争の証言や資料を継承する活動を行っている東京都の大学生、佐藤佑哉さん(21)=学習院大3年=と出会った。佐藤さんは小学校の時の授業で、疎開経験を伝えていた浅海さんの講演を聴いて戦争時の出来事に関心を持った。会津美里町に足を運び、郷土資料館や図書館で調べたり、佐竹さんら当時を知る町民に話を聞いたりして情報を集めている。東京都の学童疎開資料センターに所属し、資料調査員として当時の検証を続けている。

佐藤さんは会津美里町で調査活動を続ける中で、かつて写真館を営んでいた須藤勝衛さん(83)=会津美里町=と知り合った。須藤さんは昭和の会津地方の様子を記録した映像フィルムを保管していた。佐藤さんの活動に賛同し、快くフィルムを提供した。その中に疎開児童が遊ぶ姿など貴重な映像が残されていた。

戦争を知らない若い世代が記憶と記録の継承に関心を持つことが大切―。佐藤さんは、映像のデジタル化に着手し、町民の協力を得て会津美里町で定期的に鑑賞会を開催している。鑑賞した住民から、写っている場所や人物、時代背景について多くの貴重な証言をもらっている。「疎開と聞くと大変なことだというイメージを持っていたが、実際は苦しみの中にも楽しく生活している様子も見えてきた」と印象を語る。「(私のような)東京の人間でも受け入れてくれる町民の優しさは、80年前も今も変わらないのだろう」と感謝した。

佐竹さんは「若い世代が戦争に関心を持ち、見ず知らずの地で記憶を継承してくれることはありがたい。できる限り協力したい」と頬を緩めた。

平和を願う思いが人と人、地域間をつなぐ。