福島のニュース

農業生産条件が不利な中山間地域にある福島県鮫川村は、農産物の産地間競争を勝ち抜くブランド力を高めるため、山間部ならではの有機農業を確立させる。有機農産物は標準的な販売単価の1・5倍前後の高値で取引されるが、化学肥料や農薬を使わないため収穫量や品質が不安定で有機農業を実践する農家は極めて少ない。村が中山間地域に適した有機農業マニュアルを県内市町村で初めて作り、「もうかる農業」の普及を目指す。除草と土壌作りが最大の課題だが、ロボットや人工知能(AI)を活用したスマート農業を導入し、有機農業への参入を促す。

村内の田畑は平地農業地域と比べ、小規模・分散的で傾斜地も多い。大量生産には不向きなため、村は高付加価値型の有機農業に軸足を置く。自治体が指南書を作り、普及を主導することで農家の経済的・技術的な負担を軽減し、地域ブランドの形成、販路構築などへの支援が可能となる。

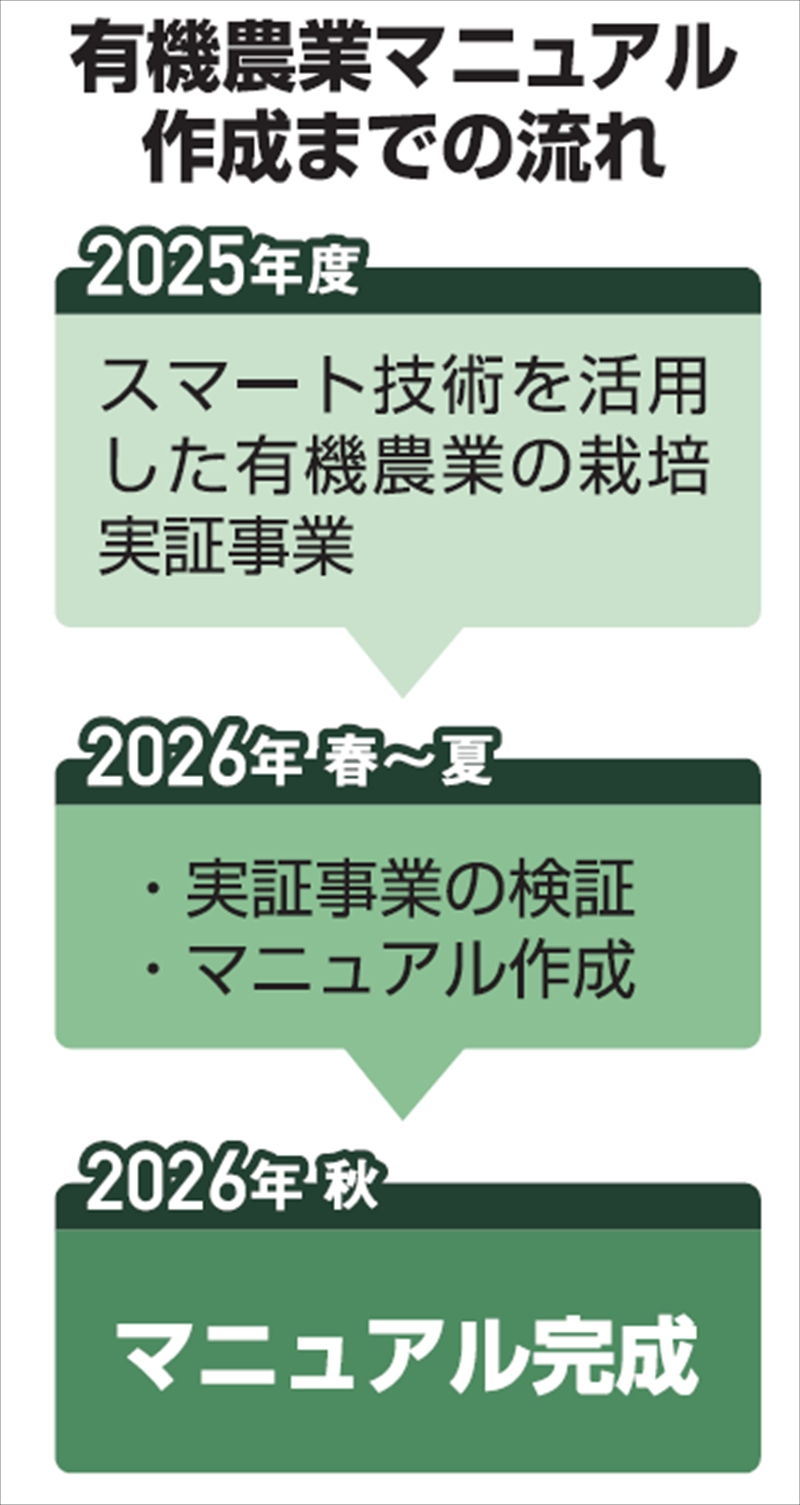

マニュアル作成までの流れは【図】の通り。今年度はスマート技術を活用し、水稲55アールとニンジン13アールで有機栽培の実証事業を展開する。来年度は実証栽培での収量や品質を確認した上で、村と包括連携協定を結ぶ東京農大の教授らから助言を受けながら除草機や雑草抑制ロボットを使う時期、土づくりの手順などをマニュアルにまとめる。来秋の完成を目指す。

スマート農業の導入に向け、水田雑草抑制ロボット「アイガモロボ」や無線操縦の草刈り機、水田除草機、水位センサー、堆肥をペレット状にできる成形機などの購入、堆肥の分析費用などに計1300万円を投じる。ニンジンの実証栽培では、畝を透明なシートで覆い、太陽熱で雑草の種子などを無力化する「雑草抑制法」を取り入れる。ペレット状の堆肥成形機は、堆肥を散布しやすくし、肥料成分が長期間効きやすくなるという。

現時点で村内に有機農業を本格的に実践している生産者はいないが、村は5年後までに5経営体の新規参入と栽培面積計8ヘクタールへの拡大を目標に掲げる。村が導入した農機具は来年の作付けから、有機農業に挑戦する農家に貸し出す。有機農作物は通常より1・2~2倍程度の高値で取引され、契約栽培や直販でより安定した収益につながる。加えて、村は村農産物加工・直売所に有機農産物を販売する際の手数料を負担する。村内の学校給食にも使用し販路を確保する方針だ。

来春にはタマネギやジャガイモ、大豆などの有機栽培に着手し、マニュアルの幅を広げる。村農林商工課の石井洋平農林畜産係長は「まずは村内で有機農業の生産者を増やす。『鮫川村と言えば有機農業』と認知されるようになればブランドになる」と近い将来を見据える。県は「鮫川村の取り組みは有機農業とスマート技術の融合に加え、マニュアルを作成することで農家が一歩踏み出しやすくなる」(環境保全農業課)と期待を寄せている。

県内の耕地面積は2024(令和6)年7月時点で13万3700ヘクタールあり、このうち有機栽培取組面積は0・17%に当たる222ヘクタール。県有機農業推進計画は2030年度までに380ヘクタールに拡大させる目標を掲げる。※有機農業

有機農業推進法は、化学的に合成された肥料や農薬を使用せず、遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本とし、環境への負荷をできる限り低減した農業生産方法と定義している。オーガニック農法とも呼ばれる。農林水産省によると、国内の有機農業取組面積は2012(平成24)年度の2万500ヘクタールから、2022(令和4)年度の3万300ヘクタールへと10年間で48%増加。国内の耕地面積に占める割合は0・5%から0・7%に上昇した。