福島のニュース

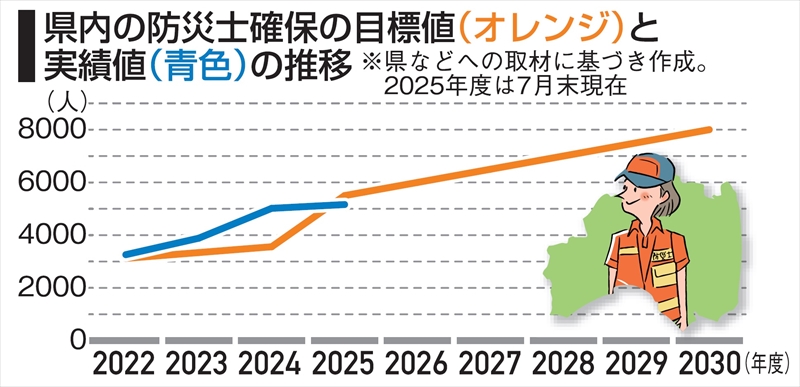

福島県は、地域防災の要となる県内の「防災士」資格取得者を2030(令和12)年度までに8千人とすることを目指す。2024度末時点の有資格者が5017人と、計画に掲げた2030年度目標(4880人)を6年前倒しで達成したため、新たな目標を定めた。防災士は民間の立場から地域防災計画の策定や避難所運営の中心を担う。自然災害の頻発・激甚化などを背景に重要性が年々高まっている。県は資格取得者の伸びを好機と捉え、一層の養成と平時からの活動の充実に力を入れる。

25日に県庁で開いた県安全で安心な県づくり推進会議で、目標値の上方修正を盛り込んだ「県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画(2022年度~2030年度)」を報告した。

2022年度以降の資格者数の目標値、実績値の推移は【グラフ】の通り。直近3年間は実績が目標を上回り、2024年度は1年間で千人を超えた。福島県は東日本大震災と東京電力福島第1原発事故の発生以後も2019年の台風19号(東日本台風)など多様な災害に見舞われており、県災害対策課は増加の背景に「県民の防災への関心の高さ」があるとみている。子どもから高齢者まで幅広い年代の県民が資格を得ているという。

県は昨年度から受講料を補助する独自の「防災士養成講座」を年2回開いており、同年度の受講者約90人のうち、9割の約80人が資格を取得した。年間500人ペースで資格者を増やす目標の実現に向け、県は講座の回数を増やすことなども視野に入れ、県民への受講を呼びかける。

防災士制度は市民による自助や共助の重要性が指摘された1995(平成7)年の阪神大震災を教訓に、地域防災のリーダーを育てようと2003年に始まった。認証機関の認定NPO法人「日本防災士機構」(東京都)の最新の統計によると、全国の取得者は7月末時点で32万7938人。福島県は5161人で、東北地方では宮城県(8736人)に次いで多い。

防災士資格を得た市民に継続的に役割を発揮してもらうためには、資格者の養成と並行し、普段から地域の防災力向上に携わってもらう仕組みも重要となる。県は昨年度、防災士の起用を念頭に置いた「地域防災サポーター」制度を創設。地域の避難行動をまとめた「地区防災計画」の策定支援や、平時から避難時の動きや備蓄について考える「マイ避難推進講習会」の講師を担ってもらっている。

ただ、サポーターは7月末時点で167人にとどまり、防災士の活躍の場を増やし、質を高める上では市町村などと連携した取り組みの周知が課題だ。県は地区防災計画の策定を支援する研修会なども検討している。

県災害対策課の佐久間止揚課長は「公助には限界がある。防災士を増やすことで自助、共助の力を高め、地域防災力の向上につなげる」としている。※防災士

認定NPO法人「日本防災士機構」が認証する民間資格。防災の知識と技能を備え、平時は訓練や啓発、災害時は避難誘導や避難所運営などを担うことが期待される。取得には同機構が認証した講座の受講と試験への合格、消防署などが行う救急救命講習の受講が必要となる。費用は民間の研修機関で個人が受講すると正規料金で6万3千円ほど。一部費用を助成している自治体もある。